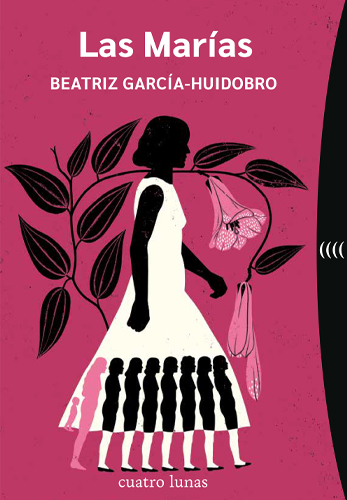

Empieza a leer «Las Marías» de Beatriz García-Huidobro

02/07/24

1

A Mariana los tobillos se le habían hinchado por la diabetes y se estaba quedando ciega día a día. Aun así, tomaba por sí misma el trolley y se bajaba en la puerta del cementerio. Llevaba dos ramos de flores. El más grande para su hijo, que había muerto a los dos años de fiebre tifoidea. Nueve partos y solo un varón.

—¿Por qué no fue una de las niñas? —Mariana repetía la frase cada vez que entraba al mausoleo. Eran ya tantos años con la misma letanía que las palabras habían perdido su sentido original.

Junto a la lápida de su hija Soledad depositaba el ramo pequeño. A veces, era apenas una flor la que dejaba caer. Había sido la más hermosa de todas, callada y suave, como si escondiera pensamientos secretos en la parte más profunda y oscura de su mente. Los jóvenes suspiraban por ella. Golpeaban la puerta con caras ansiosas y ojos vidriosos. Ella los miraba, les sonreía y los dejaba hablar. Mariana sabía que su encanto no era más que una gran estupidez, que la mirada que creían complaciente era la expresión bovina de los cerebros vacíos, y que sus cantos cadenciosos junto al piano tocado por alguna de las hermanas eran lo único que había logrado aprender en diecisiete años de educación estricta y exigente.

Tenía cabello largo y rubio que peinaba con dedicación noche tras noche. Se sentaba frente al tocador y con los ojos fijos en el brillo que se reflejaba en el espejo contaba las cepilladas lentamente.

Fue una tarde a fines de la primavera. Unos jóvenes se pasaron a buscarla para llevarla a la laguna a ver los cisnes. Mariana hizo que dos de sus hermanas la acompañaran.

—No queremos ver un puñado de cisnes devorando mendrugos de pan… —dijo Vicenta.

—… mientras ellos se la devoran con la mirada… —rezongó Estela.

—Preferimos quedarnos —clamaron ambas.

Hablaban con energía y decisión, pero Mariana era mucho más decidida y enérgica que ellas y, tras recibir Estela un golpe en la boca por sus malas palabras, subieron ágilmente al coche. Estaban acostumbradas a dar brincos independientes. Nadie les extendía la mano para ayudarlas. O por lo menos, no hacían el gesto a tiempo.

La tarde estaba tibia y ventosa, como solían ser las tardes primaverales en Nocedales. La trenza de Soledad se desenrollaba lentamente al compás del viento. Delgadas hebras de pelo le tapaban los ojos mientras los jóvenes se abalanzaban a quitárselas. Suavemente, rozando como sin querer su piel blanca y transparente, esa piel que olía a duraznos tiernos, a jazmines y a alhelíes.

Estela le tocó el hombro a su hermana y dijo: —Tu peinado…

Siete jóvenes le clavaron una mirada furibunda. Los vaivenes de la trenza les permitían acercarse más de lo prudente y aspirar sus aromas. El carruaje tomó una curva y la trenza de Soledad se deshizo por completo. Su largo pelo alborotado se enredó entre las ruedas de madera y la jaló hacia atrás como si fuera una muñeca de trapo. No lograron detener los caballos a tiempo. Ni el conductor ni los jóvenes que se lanzaron hacia las riendas. Ni los que corrieron a la parte posterior a levantar a la niña terrosa y ensangrentada, el cuero cabelludo arrancado con violencia y la sangre saliendo, sin dejar de correr por su rostro impasible, hacia esos ojos para siempre abiertos.

A veces Mariana lamentaba en silencio que hubiera sido esta hija y no otra la que hubiera muerto. Ella la habría cuidado, no le permitiría andar de arriba abajo en esos carros a los que subía con tanta dificultad, mientras el chofer trotaba detrás de ella rogándole que usara el auto y le diera a su trabajo un sentido más allá que el de cortejar a las empleadas, limpiar los vidrios relucientes y degustar los guisos de cada día. Posiblemente, Soledad habría descubierto los dulces que guardaba en el baúl, protegiéndola así de sus irrefrenables tentaciones. Y se habría casado con un hombre fuerte que llevaría ahora los negocios. A esas alturas de su vejez había descubierto lo que las mujeres hermosas eran capaces de obtener, la forma en que el mundo parecía moverse en torno a ellas y envolverlas con el tibio manto de la despreocupación.