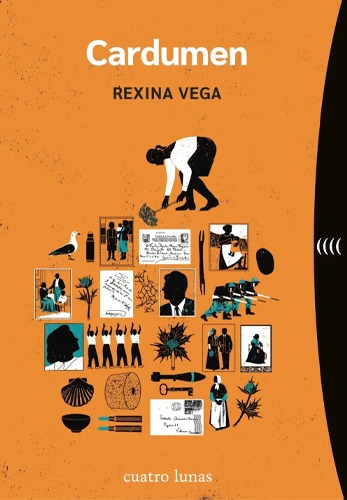

Empieza a leer «Cardumen» de Rexina Vega

05/06/23

El alivio que tú y yo sentiremos en el instante que precede a la muerte,

cuando la suerte nos desate de la triste costumbre de ser alguien

y del peso del universo.

JORGE LUIS BORGES

I

Las hierbas crecían entre las rendijas de las lápidas con terquedad. Cada año nos acercábamos al cementerio para intentar poner algo de orden en el mármol resquebrajado —algún día habría que cambiarlo—. Las tres ventanas estaban allí, abarrotadas de vida; la verdadera medida del tiempo transcurrido desde la última visita. Yo, con un cuchillo de cocina, luchaba contra esa hierba blancuzca, que crecía idéntica en todos los nichos y aplastaba contra la piedra a los pequeños cuerpos de los insectos que no cesaban de salir por el manantial de las grietas, como si todavía, tantos años después del último muerto, hubiese una oportunidad para el festín.

Cada noviembre, mi abuela y yo nos acercábamos al nicho familiar armadas con los productos de limpieza. Aquella expedición doméstica se convertía para mí en una aventura, en un verdadero viaje que me desvelaba desde la víspera y que alentaría mis pesadillas durante semanas. Iba al encuentro de algo que no podía entender, que cada año se me revelaba distinto, mezclando horror y curiosidad en dosis diferentes conforme crecía. Sea como fuese, no recuerdo momentos más profundos, más sagrados que aquellos en noviembre, en el mes del declive, en los que, bañadas en la luz marrón de la tarde, avanzábamos por las calles desiertas de un mundo suspendido.

De lápida en lápida, de zarza en zarza, una vegetación persistente, pegajosa, unos insectos minúsculos, y nosotras con cuchillos de cocina arañando la piedra, con Cristasol limpiando el cristal desvencijado, el Netol en las molduras. El resultado era modesto, apenas mejorado por los grandes crisantemos amarillos, una flor hortaliza, enorme y triste, para un único uso en las vasijas durante los días de difuntos. Realmente había que arreglar aquel panteón; mi abuela proyectaba una gran losa de mármol corrido, de un mármol negro sobre el que destacasen las letras en plata. Hablaba con celo de su futura casa y yo le suplicaba que callase; que aquello jamás, jamás, podría serlo.

Antes de marchar, cuando acabábamos de arreglar nuestro panteón para el gran día, tiraba de ella para ir a visitar las tumbas civiles. Aquel recinto amurallado era un cementerio pequeñito, de juguete, dentro del inmenso cementerio urbano. Allí, enterrados en los márgenes, estaban los muertos raros, ilegales, vergonzantes. Me costaba imaginar que existiese alguien tan ruin, tan estúpido como para poder concebir una tierra de nadie en el medio de una ciudad desierta. Por mucho que se insistiese, era imposible inventar una categoría inferior de vacío. Y, sin embargo, al contrario de lo pretendido, aquel espacio me parecía más caluroso, más humano. Allí no había calles ni remedos de plazas ni grandes moles de cemento; ni mausoleos ni retóricas guirnaldas. Las pocas tumbas no seguían un orden simétrico, eran láminas de piedra grabadas con la anarquía de los cementerios aldeanos. Algunas de aquellas lápidas tenían textos largos escritos en lenguas extranjeras. Había suicidas y locos y gentes de otras religiones, musulmanes, judíos, protestantes ingleses que habían llegado a la ciudad portuaria heridos de sífilis, de tuberculosis, de fiebres raras e incurables, o en los cajones de los pesqueros, ya inermes, líquidos, grises, como el océano.

Pero muchos de aquellos muertos lo eran de la misma infamia. En el cementerio civil, durante los años que duró la guerra, los cuerpos que llegaron fueron, sobre todo, los de hombres marcados. Podía ver a mi abuela, joven y hermosa, gritando en aquel mismo lugar donde acababa nuestra visita de Todos los Santos «¡Viva la República!» y una lluvia de claveles rojos, llevados a escondidas en los pliegues de las faldas, cayendo sobre la tierra revuelta. Eran las voces valientes de las modistillas, de la buena gente que en aquellos días confusos vivía por primera vez una aventura. La pasión, la inconsciencia, el espanto, todo latía en ellas llenándolas de fuerza para gritar una y mil veces y huir después calle arriba, queriendo sobrevivir, sintiéndose heroínas.